04 朗読のページ TOPへ戻る

0402 朗読台本

040202 高田敏子「春の日」をどうよむか

はじめに

荒木茂さんの『すぐ使える音読プリント・高学年用』(ひまわり社、2007)に、高田敏子「春の日」という詩を「小さな声で読む音読練習文」として取り上げていた。

荒木さんは、この詩を、「子どもが、お母さんに、ひそひそ声で、そっと、ささやいています。子どもになったつもりで、お母さんに語りかけるように音読しましょう」という形でよむとよいととらえていらっしゃいました。

私は、すべて子どもが語ったのではなく、母と子どもとの対話ではないかと、荒木さんにメールをお送りしたところ、そういうよみもありますねという荒木さんの返信が届いた。

荒木さんは、ご自分のホームページで、この詩はいろいろなバリエーションでよむことが可能ではないかと、新しいよみを提案なさっています。下のサイトをご覧ください。

音読・朗読・表現よみの学校: 解釈の違いで音声表現は変化する・その例:

http://www16.ocn.ne.jp/~ondoku/kaisyakunotigaide.html

荒木さんの解釈その①

| 詩 | 荒木さんのよみ方のヒント | |

| 春の日 高田敏子 お母さん しっしっ しずかに しずかに来てごらんなさい うまれたばかりのちょうがいる やまぶきの葉のかげに ちょうがはねをひらこうとしている しっしっ しずかに しずかに 見てごらんなさい 二まいのはねが ほら ひらいた もうすぐ とぶわ とぶわ |

子どもが母親を呼んでいる。 小さな声で、そうっと呼んでいる。 子どもが小さな声で、そうっと言う。 唇に指を当てているかもね。 誘いかけて、知らせている。 子どもがささやき声で教えてる。大 声を出したら羽開きを止めるかもね。 子どもが小さな声で語りかけている。 ひそやかに、そうっと語っている。 子どもが母親の耳の近くで、小さな 声で、感動して、語りかけてる。 「ほらー、ひらいたー」「とぶわー、 とぶわあー」などもよい。 |

私の最初の解釈

| 詩 | だれの言葉か | |

| 春の日 高田敏子 お母さん しっしっ しずかに しずかに来てごらんなさい うまれたばかりのちょうがいる やまぶきの葉のかげに ちょうがはねをひらこうとしている しっしっ しずかに しずかに 見てごらんなさい 二まいのはねが ほら ひらいた もうすぐ とぶわ とぶわ |

子どもが母親を呼んでいる。 大きな声で、遠くから呼んでいる。 母親が小さな声で、子どもに向かってそうっと言う。 母親が唇に指を当てているかも。 母親がちょうを指さし、知らせている。 子どもが興奮して大きな声で。 母親が小さな声で子どもに大きな声を出すことを制止している。 母親が、小さな声で、感動して、語りかけてる。 |

私のひっかかるところ

この詩すべてがセリフなのか。

次の二文にセリフとしての違和感がある。

うまれたばかりのちょうがいる

やまぶきの葉のかげに

ちょうがはねをひらこうとしている

もしセリフなら

うまれたばかりのちょうがいるのよ

やまぶきの葉のかげに

ちょうがはねをひらこうとしているね

のような語尾がつきそうなものである。

そこで考えてみたのが、次の私の解釈(その二)である。

私の解釈(その二)

| 詩 | だれの言葉か | |

| 春の日 高田敏子 お母さん しっしっ しずかに しずかに来てごらんなさい うまれたばかりのちょうがいる やまぶきの葉のかげに ちょうがはねをひらこうとしている しっしっ しずかに しずかに 見てごらんなさい 二まいのはねが ほら ひらいた もうすぐ とぶわ とぶわ |

子どもが母親を呼んでいる。 大きな声で、遠くから呼んでいる。 母親が小さな声で、子どもに向かってそうっと言う。 母親が唇に指を当てているかも。そして、ちょうを指さしている。 ☆子どもがちょうを発見してのせりふ☆ ☆ここだけ、語り手がはっきり顔を出して状況を説明している。 母親が小さな声で子どもに大きな声を出すことを制止している。 この二行のせりふは、子どもの「うまれたばかりのちょうがいる」というセリフに対しての母親のセリフととらえる。 母親が、小さな声で、感動して、語りかけてる。 母親 あるいは 子ども 子ども あるいは 母親と子ども |

語り手の設定が必要なのかもしれない

この詩は、実は語り手がいて、子どものせりふを語ったり、母親のセリフを語ったり、「やまぶきの葉のかげにちょうがはねをひらこうとしている」と語り手自身が顔を出してその状況を説明したりしている詩なのかもしれない。

「やまぶきの葉のかげにちょうがはねをひらこうとしている」という言葉は、子どもが語るにしては不自然な気がする。なぜなら、「やまぶきの葉」という名前、「葉のかげ」という場所のとらえ方が子どもにできるのだろうかと感じるからである。

それに対して、「うまれたばかりのちょうがいる」という言葉は、母親よりも子どもが語るセリフとしてはしっくりくる。

ただ、「うまれたばかりのちょうがいる」は、新しく別の連に書かれていないため、不自然な感じもするが、母親と子どもの対話のセットで一つの連を構成していると考えるとよい。そうすると、最後の連は、二人の対話としてよめる。

終わりに

語り手の設定をしてみたのだが、いかがなものだろうか。みなさんのご意見をいただけるようでしたら、お願いいたします。このページに可能なら紹介させていただければと考えています。

(記 2011.10.16 )

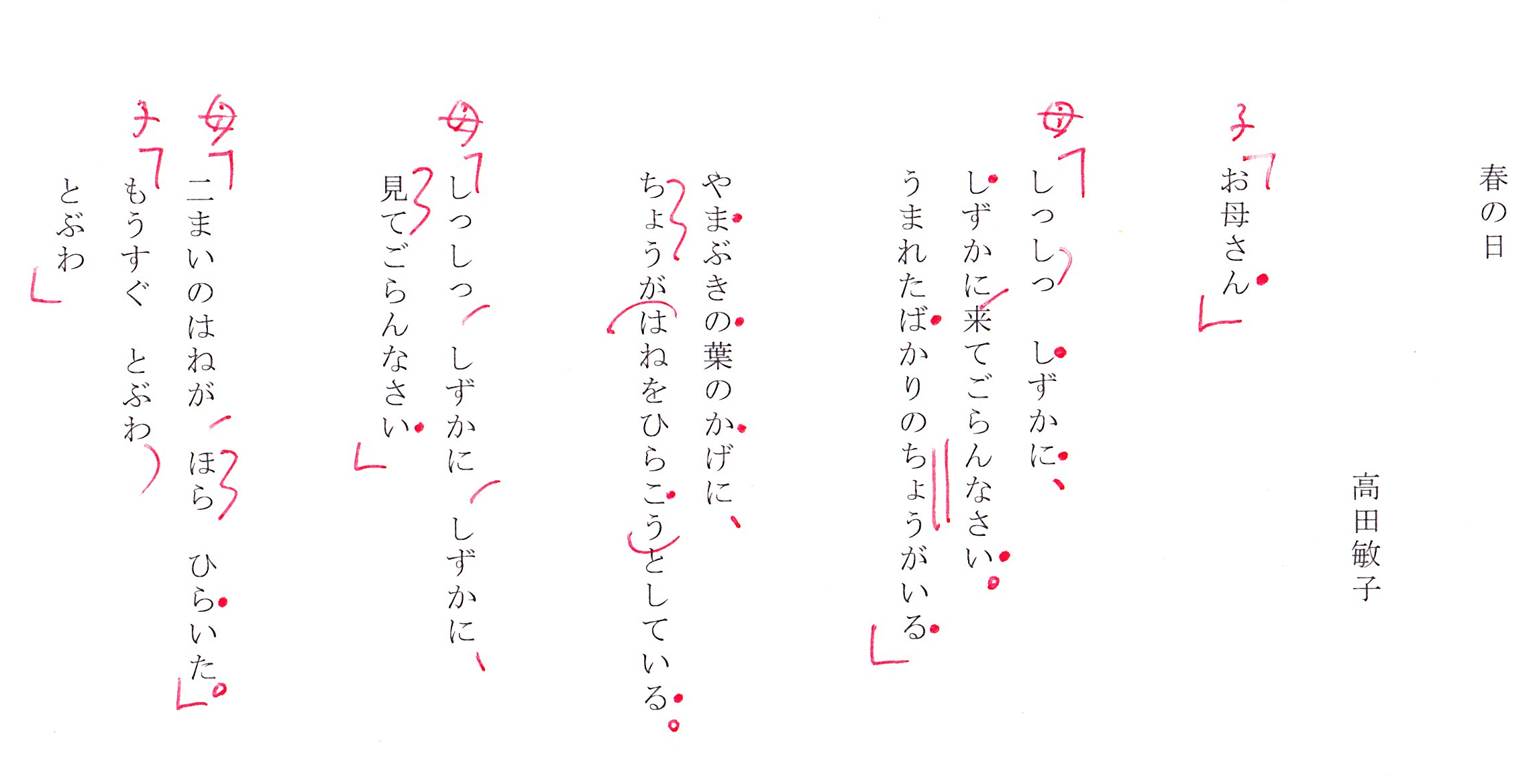

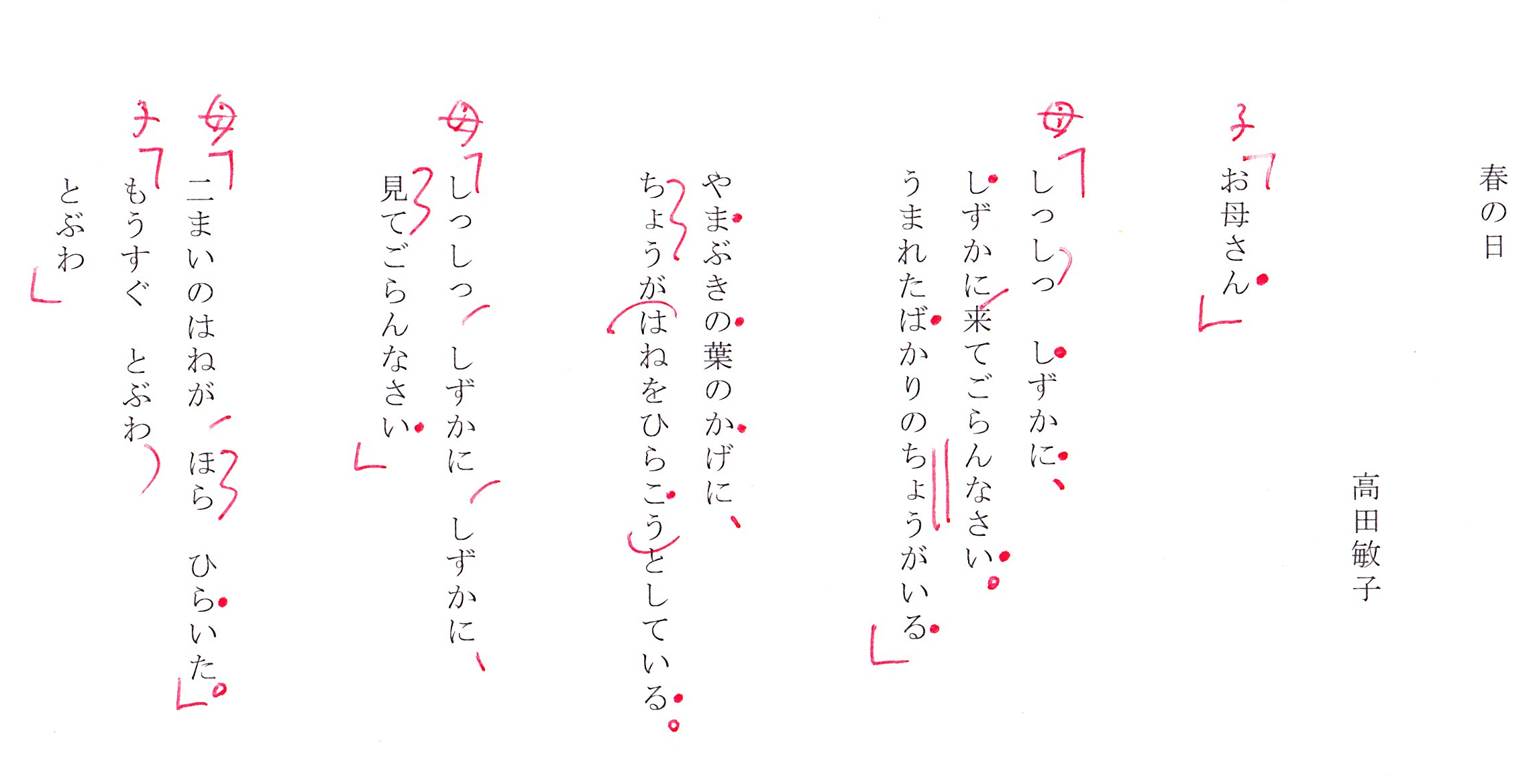

「春の日」の私の解釈にご意見を早速、渡辺知明さんからいただくことができました。渡辺さんは、記号付けという形で、どうよむのか資料をお寄せいただけましたので、その資料を以下掲載いたします。

渡辺さんも、第三連を「語り手」が語るというよみをしていらっしゃいます。

|

渡辺知明さんのホームページ

ことば・言葉・コトバ:http://www.ne.jp/asahi/kotoba/tomo/

(記 2011.10.16)